大阪府大阪市北区黒崎町

JR天満,天神橋筋六丁目,扇町,中崎町駅 徒歩5分

営業時間 | 10-21時 土日も営業(不定休) |

|---|

本当の根本原因は思考・姿勢のクセ

東洋医学には中庸という言葉があります。

「中庸」の「中」とは、偏らない、しかし、決して過不及の中間上でどちらにも偏らず、(平均値)をとりさえすればよいという意味ではない。常に、その時々の物事を判断する、かつ平凡な感覚でも理解できるものである。(Wikipediaより)

【痛みがあるのは、何か偏りがあった】というのを素直に認めて、少しずつ変えていく行動をすることが大切です。

そして、脳・身体は変化を嫌がります。現状維持を好みます。

ですので、思考は【やらない理由を探しはじめます】

それをふまえて、やると決める。決めたら少しでもいいので続けるということを心がけてください。

マインドフルネス

マインドフルネスというものがあります。

【意図的に、今この瞬間に、判断・批評をすることなく注意をむけること】ができている状態をマインドフルネスといいます。

楽な姿勢で座り、目を閉じて、鼻で呼吸をします。

鼻を通る空気や、胸・お腹の動きに意識(注意)を向けます。

最初は15分、最終的には45分つづけます。

※呼吸の深さ・早さもコントロールせず、体のしたいようにまかせてください。

これをつづけることで、自分の感情や痛みに【ふりまわされる】ことが少なくなっていきます。

グーグルやインテルの社員研修、難病の方への8週間のプログラムがアメリカの病院では行なわれています。

- 自分で評価をくださないこと

- 忍耐強いこと

- 初心を忘れないこと

- 自分を信じること

- むやみに努力しないこと

- うけいれること

- とらわれないこと

参考図書:マインドフルネスストレス低減法 ジョン カバットジン (著)

詳しくはブログにて紹介しています。

ラジオ体操

慢性疼痛には運動が有効です。

- リズミカルな全身運動

- 時間が短い(第1・第2あわせて6分20秒)

- 場所をとらない室内で出来る。

- 固有感覚の入力が増えれば感覚野の抑制になります。

- 痛みに過敏な状態が緩和されます。

- 血流が増え、筋肉の痛みの緩和になります。

- 自律神経の安定にもつながります。

- 動きの偏りで溜まった疲労がリセットされます。

- 積極的な疲労回復になります。

※音が出ます。ご注意ください。

栄養

あなたが食べるものがあなたの体を作ります。

食事に関してはいろいろな情報があります。

できることだけ書きます。

- 腹8分目これだけ意識してください。

- 時間が来たら食べるのではなくお腹がすいたら食べるようにしてください。

- よく噛んで食べてください。

- 食べているときは、食べることだけに集中してください(マインドフルネス)。

基本(理想)

- 台所にない物質が書いてあるものは食べない。

- まるごと食べる

- 季節のものを食べる

- すんでいる土地のものを食べる

- 加工度の低いものを食べる

呼吸が一番の健康法 大阪 フォーリーフカイロプラクティック

こんにちは!大阪 フォーリーフカイロプラクティックの杉本です。

どれか健康法をひとつ残すとしたら?

その答えは呼吸だと返す専門家が多いそうです。

いろいろな種類がありますが、マインドフルネスでは、呼吸をコントロールするのではなく、身体がやりたい呼吸をさせてあげる、注意は呼吸に向けるが、呼吸を観察するだけ。そう言う姿勢が求められます。

身体というのは、放っておいてもニュートラルに落ち着くようになっています。

まずは、身体がどうしたいのか?それに目を向けるといいですね。

では、ひとつおススメの呼吸をおつたえします。

お手製の図で申し訳ありません。

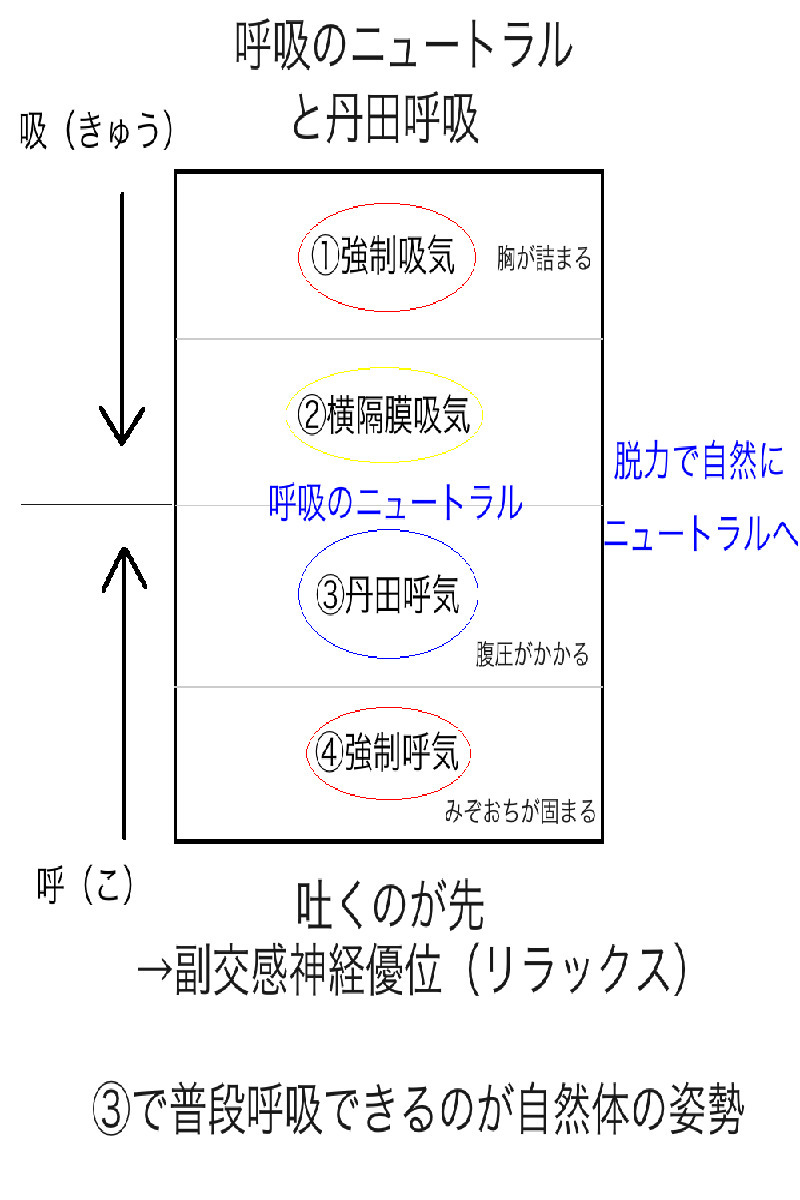

自分の呼吸を4つにわけて、真ん中のニュートラルな位置を自分で分かるようになってもらいます。

「息がつまる」「息を抜く」という言葉は、言葉だけの物ではなくて、身体的なものです。

日本語には他にもたくさん身体の部位をつかって、感覚を表現しています(骨・肝・心臓・喉・腰・肚・頭・胸・手・腕・足などなど思いつきますか?)。

身体の感覚に根付いた文化なんですね。

横道にそれました。

-

- 思い切り息を吸って、息を止めてみてください。胸がつまる感じがすると思います(①)。力を抜くと、息が漏れてきます。途中途中で息をとめ、胸のつまる感じがスッと抜けたあたりが②と③の間のニュートラルになります。

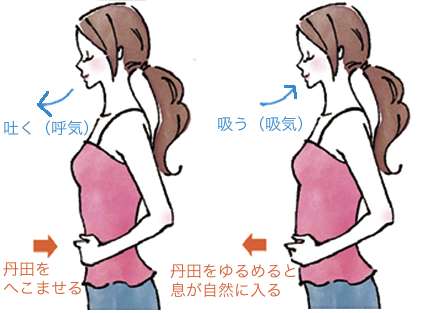

- 今度はみぞおちと丹田(下っ腹)に片手ずつをあてて、思い切り息を吐いてとめてください。みぞおちが硬くなっているのが分かります④。力をぬくと勝手に息が【入ってきます】

- 大事なのは力をぬけばニュートラルに戻るということです。で提案ですが、普段呼吸をするとき、②のエリアで呼吸するよう意識してみて欲しいのです。丹田をヘコませて吐く→力を抜くと勝手に息が入ってくる。そんな呼吸です。※みぞおちが固まらない範囲で吐きます。

呼吸というくらいですから、吐いて→吸う という順番の意識がいいと思います。 吐くほうを優位にすると副交感神経が働き、リラックスします。

はじめは呼吸が浅く感じるかもしれません。ですが、慣れると少ない換気で、たくさんの酸素を取り入れられるようになります。

これができる姿勢が自然体の姿勢になります。

あなたはどのエリアで呼吸していますか?

息を詰めすぎていませんか?

参考図書 「なにもしていないのに調子がいい ふだんの「呼吸」を意識して回復力を高める」 森田 敦史 (著)

大阪 フォーリーフカイロプラクティック

お問合せ・ご相談はこちら

完全予約制

「ホームページを見て…」とお電話ください

レッスン中は電話に出られません

料金一律7,000円(現金払い)

初回90分(2回目以降60分)

※ロング90分10,000円 施術+動きのレッスン

受付時間:10-21時

土日も営業(不定休)

WEBから24時間予約受付(2日前までにお願いします)

大阪でカイロプラクティックなら

慢性の心身のお悩み、自律神経の不調・イップス・ジストニア

スポーツ障害や伸び悩み・発達の凸凹・生きづらさを抱える方へ

JR天満,天神橋筋六丁目,扇町,中崎町駅 徒歩5分

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

レッスン中電話に出られません

<受付時間>

10-21時

土日も営業(不定休)

料金一律7,000円(現金払い)

初回90分(2回目以降60分)

ロング90分10,000円

大阪 フォーリーフカイロプラクティック

住所

大阪府大阪市北区黒崎町

アクセス

・JR天満

・天神橋筋六丁目

・中崎町

・扇町駅

各徒歩5分

営業時間

10-21時

土日も営業(不定休)

初回90分(2回目以降60分)

料金一律7,000円(現金払い)

※ロング90分10,000円